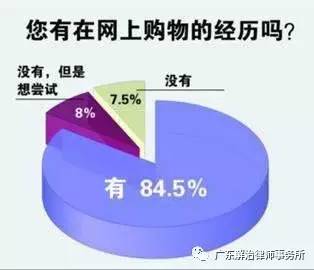

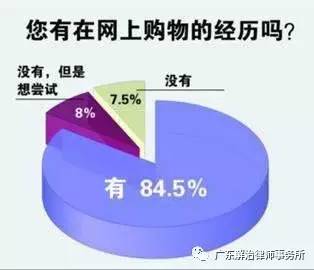

網絡購物現在已經深入到我們的生活中了,剁手都擋不住的雙“十一”,新興的雙“十二”,網購已經成為我們普通大眾購買的一種習慣。但是越來越多的消費陷阱,面對面的買東西都怕被騙,那么根本見不到面的網上購物,誰來保護消費者的權益呢?

看小獬告訴你,法律為你的網購設有哪些保護

網絡購物可以任性啦,

網購七日內無理由

退貨:

《消費者權益保護法》規定“采用網絡、電視、電話、郵購等方式銷售商品,消費者有權自收到商品之日起七日內退貨,且無需說明理由(鮮活產品等特殊產品除外),但退貨的商品應當完好。且退回商品的運費由消費者承擔。”

網購出問題,找不到賣家,可以找網購平臺來擔責(阿里巴巴也要承擔責任啦)。

《消費者權益保護法》規定“消費者通過網絡交易平臺購買商品或者接受服務,其合法權益受到損害的,可以向銷售者或者服務者要求賠償。網絡交易平臺提供者不能提供銷售者或者服務者的真實名稱、地址和有效聯系方式的,消費者也可以向網絡交易平臺提供者要求賠償;網絡交易平臺提供者作出更有利于消費者的承諾的,應當履行承諾。”

提高懲罰性賠償數額,(別以為網上賣假就找不到,一樣罰得你傾家蕩產。)

《消費者權益保護法》規定“經營者提供商品或者服務有欺詐行為的,應當按照消費者的要求增加賠償其受到的損失,賠償的金額為消費者購買商品的價款或者接受服務的費用的三倍;賠償的金額不足五百元的,為五百元。”“對于銷售摻雜摻假,以次充好,失效、變質的產品,要處以一倍以上十倍以下罰款”。

霸王條款不要怕,小獬來支招。

《消費者權益保護法》規定“經營者不得以格式條款、通知、聲明、店堂告示等方式,作出排除或者限制消費者權利、減輕或者免除經營者責任、加重消費者責任等對消費者不公平、不合理的規定,不得利用格式條款并借助技術手段強制交易。”(再有購物平臺說“本活動解釋權歸平臺”,法律不支持)

消費者個人信息保護,泄露消費者信息的人們要小心啦

《消費者權益保護法》規定“經營者及其工作人員對收集的消費者個人信息必須嚴格保密,不得泄露、出售或者非法向他人提供。經營者應當采取技術措施和其他必要措施,確保信息安全,防止消費者個人信息泄露、丟失。在發生或者可能發生信息泄露、丟失的情況時,應當立即采取補救措施。”

“經營者未經消費者同意或者請求,或者消費者明確表示拒絕的,不得向其發送商業性信息。”(再有人給你亂發廣告信息,你就可以投訴/起訴他們)

涉案金額少,涉案群眾多,維權成本高,消協來幫忙。

有的網絡商家,以為銷售的物品價格低,就以次充好,薄利多銷,以為消費者不會為這點小錢起訴他們,有這種想法的商家不用再做這種白日夢了,《消費者權益保護法》規定“消費者協會就損害消費者合法權益的行為,支持受損害的消費者提起訴訟或者依照本法提起訴訟。”對于這種單項涉案金額少,受害人多的網絡購物,受害者可以集中起來,委托消費者委員會代表消費者來維權。

|